今回はマニアックな題ですが、探鳥会での会話を筆者のメモ的な感じでブログに残しておきます。

イカルチドリとやらがひどい言われようなので、バーダー上級者もそんな覚え方してるんだなーと思いながら読んでみてください。

コチドリは特に珍しい鳥ではないので、会おうと思えば会える鳥です。保護色で見えにくいですが。

バーダーを悩ませるチドリ類の識別

川の砂礫地にいたコチドリを見ていて「フィールドに出て実際に出会った時、コチドリとイカルチドリがパッと見で分かるようになりたいんだけどいい方法ある?」そんな話になりました。

そうなのです。実際にバードウォッチングに出かけると、図鑑の様に拡大されて細部が鮮明にゆっくり見れる状況なんてほぼない為「あの鳥なんだ?」となることは歴が長い人でもよくあります。

むしろ歴が長くちゃんと勉強している程、知っている種類数が増えて悩む情報量が増えます。

そして最大の悩みどころが個体差です。これがよく似ている鳥を見分ける際とても判断を難しくします。

特にコチドリ幼鳥が分かりにくい

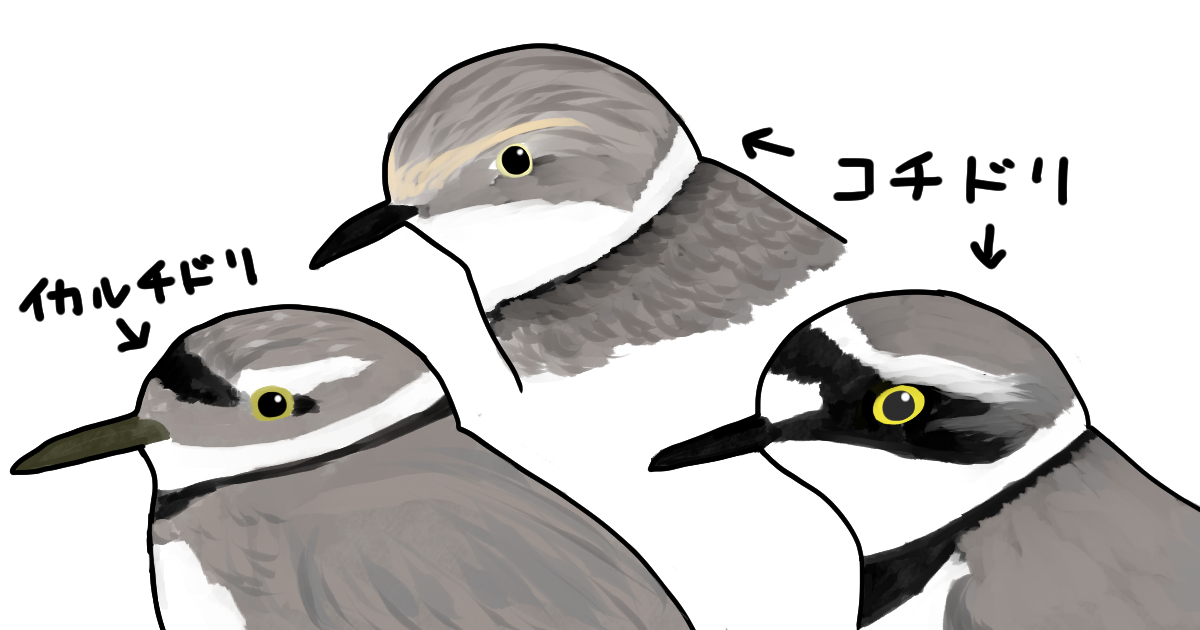

簡単な図鑑には基本的に成鳥が載せてあり、分かり易いように模様の違いがはっきりしている写真が選ばれている為「いや、目の周りの黒の範囲が違うじゃん」など違う点がいくつか見つかります。

図鑑にも『コチドリよりイカルチドリの方がクチバシと脚が長い。アイリング(目の周り)がコチドリの方が黄色みが強い』など書かれています。

しかしコチドリの黄色いアイリングは成鳥特有のもので、幼鳥はまだ不明瞭な為イカルチドリそっくりです。

そして2種が居る所は河川・池・水田など人が近づける所ではない+警戒心が強い為離れていても近づこうとすれば逃げられます。

実際出会うとかなり離れた所から双眼鏡で見ることになるので、正直クチバシがちょっと長い程度なんて分かりません。

まずコチドリを目に焼き付けよう

そこで実践的な方法として教わったのが『まずコチドリをずっと見ること』

イカルチドリの方が大きいので、コチドリを見慣れているといざイカルチドリを見た際「でか!デブチドリじゃん!!」と思うそうです。

確かに筆者は山の中でメジロとエナガをよく見ているので、下山後スズメに会うと「スズメでかいなー」とよく思います。

図鑑の表記では2cm程しか変わらないのに、実際に目に焼き付けてあるシルエットの情報はフィールドではかなり役立ちます。

なのでコチドリのサイズ感をインプットしておけば「デブチドリ!ってことはコチドリじゃないな」と気づけるということです。

おまけ:昆虫学芸員「5mmは大きな虫」

博物館関係者達の昆虫調査に参加させてもらった時の話です。

ハチ担当学芸員「僕が普段研究しているハチたちは2~3mmだからね。5mmなんてもう大きな虫に見えるよ」

昆虫はとても分類が沢山あるので、昆虫の中でも甲虫屋さん・蝶屋さんなど専門が分かれているそうです。

今回お会いした学芸員さんはハチの中でも寄生蜂を探しに来たそうで、一般人が想像するミツバチとかよりも更に小さい2~3mmのハチばかり普段見ているから、筆者の手にとまっているテントウムシを見て大きいと言っていて驚きました。

コチドリばかり見ていて久しぶりにイカルチドリを見た時と、きっと同じ感覚なのかもしれません。

まとめ

- コチドリのサイズ感を目に焼き付けるべし

- イカルチドリの方が体が大きく、クチバシと脚も長い

- コチドリの方がアイリング(目の周り)の黄色がしっかりしている

- コチドリの幼鳥はアイリングが不明瞭な為注意

コメント